Ce sont les ouvrières, 12 jours après leur naissance, qui possèdent des glandes situées sous l'abdomen qui se mettent à sécréter des lamelles de cire.

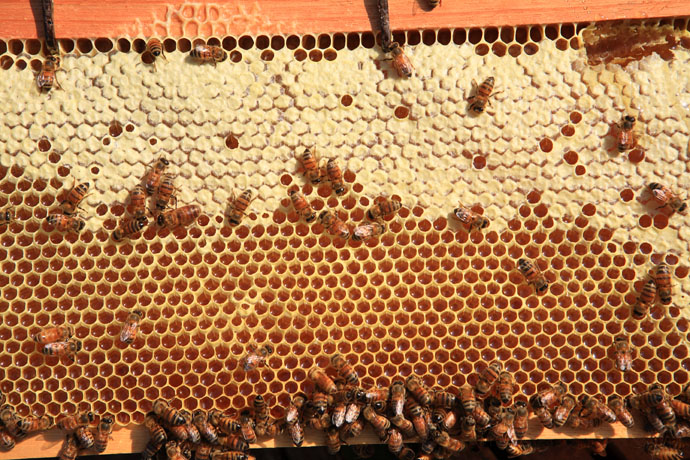

Elles s'en servent pour construire de nouvelles alvéoles et operculer celles qui contiennent le miel arrivé à maturité.

La fabrication de cette cire demande beaucoup d'énergie. Pour produire 1 kg de cire , les abeilles consomment entre 5 à 8 kg de miel.

Du grand art, un vrai travail d'architecte.

La cire est un corps gras, chimiquement très stable qui ressemble à une éponge chimique emprisonnant tous les composés liposolubles qui constituent les engrais, traitements et autres produits pulvérisés dans les champs. D'où la nécessité de remplacer très régulièrement ces cadres de cire pour évacuer de la ruche ces toxiques.

La cire d'abeille renferme des hydrocarbures saturés, des acides ou hydroxy-acides, des alcools, des pigments provenant surtout du pollen et de la propolis, ainsi que des substances provenant du couvain, etc...

Solide à température ordinaire, cassante à basse température < 18° C, elle devient plastique vers 35-40°C et son point de fusion est aux environs de 65°C. Sa densité est d'environ 0,95, elle flotte donc sur l'eau.

De couleur blanche lorsqu'elle est fabriquée, elle brunit rapidement en vieillissant, devient rouge puis presque noire lorsqu'on ne change pas ses cadres. Ceci est du à la propolis et aux autres constituants qui sont mis par les abeilles dans les alvéoles.

En apithérapie la cire est utilisée pour réaliser des baumes et crèmes cosmétiques naturelles car elle s’incorpore idéalement au karité et aux huiles végétales. en thérapie pour les ulcères d'estomac, les sinus, la constipation, le traitement des acouphènes par la méthode des bougies de HOPI.

Bien entendu il ne faut pas perdre de vue que la cire était le premier produit de la ruche a être utilisé par le clergé pour ses églises et les habitants pour s'éclairer. mais cela n'est pas du domaine de l'apithérapie !